连载(八):一名资深空姐眼中的民航业变迁

|

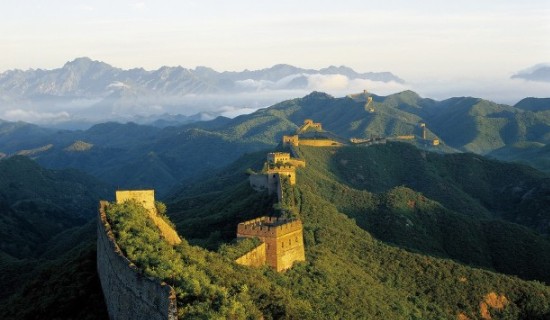

图:杨丽华 1984年,一张任命书把我推到了基层管理的前线,我被任命为乘务大队副大队长,负责生产和业务管理。此时民航脱离空军已有4年之久,但部队管理的痕迹依然明显。 几座灰色的小楼,不仅是我们的办公场所,也是乘务员的单身宿舍。每天下午,队里领导要给第二天出差的乘务员下达任务,出差的乘务员自带着小马扎陆续来到会场等待领导的讲话。面对一屋子的人,其中有年长我许多、比我资历更深也更具口才的同事,我心中不免有些紧张和慌乱。我的普通话原本就讲得不好,此时就更显得蹩脚了,这种不成熟和不自信让我感到这个岗位和我之间的距离。 接下来的日子,我似乎进入了人生的煎熬阶段,民航服兵役制结束,留下来的战士有的提了干,大多数都成家生子。1980年以后所招收的乘务员都是来自北京的学生,乘务员的流动性开始减弱,职业化要求被提了出来。与以往不同的是,乘务员不再以队为家,他们渴望与家人团聚,住宿制管理受到了冲击。乘务员每天奔波在机场与城市之间,在事业和家庭的取舍之中,精力和体力不断透支,出差的吸引力开始下降。但此时我国改革开放对民航的需求却在加大,乘务员人数不足的矛盾凸显出来,我们的派遣工作变得异常艰难。作为生产的组织者,我发现以往命令式的管理日益受到挑战,管理与被管理之间的博弈在不经意间出现了,队里领导的精力几乎都放到应对每天航班的出勤上。 每天早晨天不亮,我就要为第一个航班送行,半夜还要为最后一班归队的乘务员开门。看着一身疲惫的乘务员们,有时我还不得不告诉她们,另一个航班正在等待着她们起飞。人员的不足还不是问题的全部,每位乘务员飞行小时的不均和所飞航线的苦乐不等也在一定程度上影响了大家的情绪。随着国际航线的增加,人员的出国频率加快,西方思潮不断冲击着人们原有的价值观,国外生活和国内生活的落差使得一部分人不再满足现有的生活状态,一个月几十元的收入,驻外一天仅有一个美元的补助,这种近乎无偿的劳动付出已不再能够激发乘务员超额完成任务的热情。几十年所奠基的管理基础似乎变得有些动摇不定,近500人的队伍中开始出现了不同的声音,管理的困惑充斥在我的心中。 这一年我已经是一个年轻的母亲,两年前我将出生仅3个月的女儿交给了母亲,在这期间我只见过她一次。当母亲抱着女儿来到我的面前,看着女儿用陌生的眼光打量着我,我的内心充满了内疚和歉意。女儿一天天长大,我和她的距离却在一天天变远。我将母亲和女儿暂时安顿在集体宿舍里,虽然我和丈夫都在民航工作,并且结婚已近四年,但还没有分到一间属于自己的住房。没有孩子在身边,丈夫的集体宿舍是我们临时的家,而老人和孩子的到来,让我发现原来我们一家无处可以安身。一边是需要呵护的女儿,一边是放不下的工作,生活的无奈和工作的压力让我体会到人生的不易。无奈之下,母亲抱着女儿又返回了上海,看着她们离去的背影,我再一次为自己的选择感到深深的不安。与我经历相同的人在当时并非少数,那个年代对我们来说,生存就是生活,工作就是战斗,时代给我们刻上的烙印需要我们只讲奉献而不是索求。 基层的管理工作虽然琐碎,但却很锻炼人。我们的队伍三分之一在天上,三分之一在北京,三分之一在国外和其他驻地,这是一支高度流动的队伍,你永远也不可能召集一次全员参加的大会;与地面服务不同的是,乘务工作的生产线是在空中,管理者很难预料到客舱里每天所发生的事件;与传统的工业产品相比,我们向旅客提供的部分产品既看不见也摸不到,服务的内涵到底是什么,要想诠释清楚也并不是一件容易的事情。我们开始意识到,空中服务的管理触角应该从地面延伸到空中,也必须通过空中反馈到地面,要达到这一目标,就必须建立起一种机制,这就需要我们在传统的管理中寻求更多的探索和创新。可以说看似简单的端茶倒水折射出的却是管理的系统问题。 上世纪80年代的中国,工业化在制造业中开始增速,新兴的服务业还处在萌芽阶段,国际上传统的运输服务业已经呈现出新的业态,信息技术和新的服务方式在改造提升传统运输业中发挥着巨大作用。而此时,我们对电脑和信息技术的应用还处在空白阶段,在机队规模、人员规模不断发展的态势下,在与国际接轨的过程中,传统的管理正受到前所未有的挑战。

(责任编辑:高沛勇) |

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|